1277935199

Durante la Prima guerra mondiale, la comunicazione militare in Italia usò i media a disposizione in quegli anni: dal manifesto, principale veicolo per una diffusione capillare dei messaggi, attraverso immagini e slogan efficaci; i volantini, mezzo rapido da impiegare tra le truppe combattenti e nella società civile, per contrastare la propaganda nemica; le cartoline, distribuite per far circolare messaggi, per esaltare l’eroismo (come quello di Cesare Battisti, Enrico Toti, Nazario Sauro) e per la liberazione delle terre invase.

Durante la Prima guerra mondiale, la comunicazione militare in Italia usò i media a disposizione in quegli anni: dal manifesto, principale veicolo per una diffusione capillare dei messaggi, attraverso immagini e slogan efficaci; i volantini, mezzo rapido da impiegare tra le truppe combattenti e nella società civile, per contrastare la propaganda nemica; le cartoline, distribuite per far circolare messaggi, per esaltare l’eroismo (come quello di Cesare Battisti, Enrico Toti, Nazario Sauro) e per la liberazione delle terre invase.Gli strumenti di comunicazione più strategici, per quanto riguarda la comunicazione ed originali per quanto riguarda l’editoria, però, sono stati i “Giornali di Trincea” e i “Giornali d’Armata”. A proposito, ne parliamo con Emanuele Martinez (pubblicista), Responsabile Didattica Museale e Relazioni esterne del Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano.

D. Quale ruolo svolsero i “Giornali d’Armata” e quelli di “Trincea”, tra le file dei combattenti italiani?

R. Durante la Prima guerra mondiale si svilppa a una serie specifica di periodici, pubblicati da case editrici o da comandi militari, riguardanti eventi bellici. Si tratta per lo più di pubblicazioni di propaganda rivolte a quel fronte interno, ossia la popolazione a casa, ansioso di conoscere quanto accadeva e soprattutto le sorti dei propri cari impegnati al fronte. Sono riviste di 18/36 pagine con notizie ed informazioni sempre abbastanza edulcorate e corredate da fotografie che avevano passato già il vaglio della censura militare. Fenomeno totalmente diverso ed innovativo per la sua specificità erano invece i giornale di trincea. Un mezzo di informazione autoprodotto che il nome stesso ne fornisce la definizione, appunto perché realizzato dai soldati durante i lunghi periodi di vita in trincea o, più propriamente, nelle zone di guerra.

La Prima guerra mondiale fu la prima guerra moderna per eccellenza e come tale costrinse, per quattro anni consecutivi, milioni di uomini ad abbandonare la vita civile per immergersi in un mondo fatto per la maggior parte, se non quasi esclusivamente, di uomini e costellato da guerra, morte e distruzione. Come sopravvivere a tutto ciò? I Comandi degli eserciti belligeranti acconsentirono a che si potesse avere un contatto con la propria famiglia, permettendo ai militari di inviare e ricevere da casa lettere e cartoline, sempre passando per la censura militare. Per questo solo in Italia furono spedite dal fronte a casa e viceversa circa 4 miliardi e mezzo di cartoline. Una cifra enorme che ci da la misura di quanto fosse sofferta la separazione dagli affetti familiari. Insieme alle lettere, però, i soldati avevano un altro modo per tirarsi su di morale, quello di realizzare, in proprio e con mezzi di fortuna, dei giornali che raccontassero il loro attuale mondo e status di uomo in guerra. Di base c’era l’idea di ricreare quanto si usava fare nella vita civile, ossia la lettura del giornale, che, in sintesi, corrispondeva ad un momento personale di informazione, cultura e svago.

D. Quali furono le testate più importanti?

R. Tra le file dei soldati, quanti erano tipografi, disegnatori, giornalisti, studenti liceali o insegnanti davano vita, con mezzi di fortuna recuperati come meglio

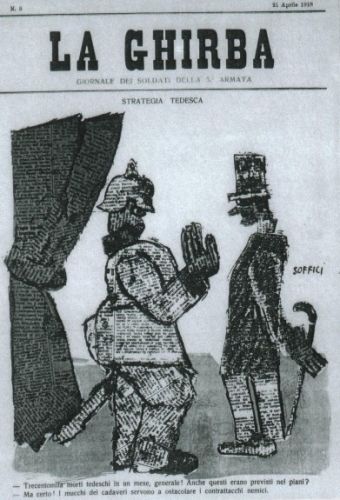

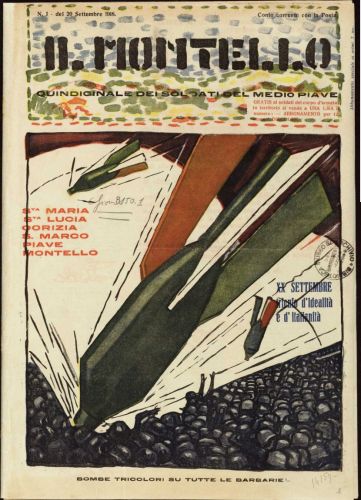

riuscivano, ad un vero e proprio giornale con tanto di testata, ideata e disegnata con una grafica specifica e ben riconoscibile, che solitamente riprendeva nomi tratti dal lessico militare o da toponimi geografici legati al fronte e, in molti casi accompagnata dal nome del reggimento o dal numero dell’Armata di appartenenza. Si ritrovano così nomi vari come: La baionetta; La bomba a penna; La ghirba; La giberna; La tradotta; La trincea; Il razzo: giornale di trincea della 7° Armata; La marmitta: giornale del 137° Reggimento fanteria; Il respiratore; Il Montello: quindicinale dei soldati del medio Piave; Il Grappa; L’Astico. Un breve elenco, per rendere l’idea della fantasia messa in campo dai soldati ma che, nella sua completezza, supera le 60 “testate”. Molti dei titoli utilizzati riprendevano quello di giornali italiani realmente esistenti anche per sfruttarne la popolarità e la diffusione che, in quest’ultimo caso andava da pochi numeri ad intere annate, a seconda dell’impegno dei militari che la producevano, dei Comandi che ne incoraggiavano la diffusione e, soprattutto, degli eventi bellici che imperversavano. Più che veri e propri giornali erano fogli singoli o doppi, in diversi casi anche manoscritti quando non c’era la possibilità di utilizzare una stampatrice. All’interno notizie ed articoli solitamente brevi con notizie rivolte ai lettori, in questo caso i soldati stessi e quindi: brevi racconti, notizie utili su come sopravvivere in trincea, riassettare le uniformi logore, affrontare il freddo e poi tante vignette satiriche sul nemico, sempre trattato da bamboccione e ricacciato oltre le linee nemiche, ma anche sugli stessi commilitoni. Dopo la disfatta di Caporetto nel 1917, questi giornali iniziarono anche a pubblicare incitamenti, consigli e notizie di vittorie su vari fronti. In questa prospettiva vennero pubblicati anche numeri unici commemorativi di ricorrenze patriottiche o eroismi individuali e collettivi. Non mancano inoltre, anche se in misura ridotta e frammentaria, i giornali stampati nelle provincie prima invase, poi irredente subito dopo la liberazione. Infine, fu importante il contributo di questi giornali per la diffusione di una lingua italiana comune tra i militari, di un giovane esercito nazionale quale quello italiano, che parlavano e scrivevano ancora nel proprio dialetto.

riuscivano, ad un vero e proprio giornale con tanto di testata, ideata e disegnata con una grafica specifica e ben riconoscibile, che solitamente riprendeva nomi tratti dal lessico militare o da toponimi geografici legati al fronte e, in molti casi accompagnata dal nome del reggimento o dal numero dell’Armata di appartenenza. Si ritrovano così nomi vari come: La baionetta; La bomba a penna; La ghirba; La giberna; La tradotta; La trincea; Il razzo: giornale di trincea della 7° Armata; La marmitta: giornale del 137° Reggimento fanteria; Il respiratore; Il Montello: quindicinale dei soldati del medio Piave; Il Grappa; L’Astico. Un breve elenco, per rendere l’idea della fantasia messa in campo dai soldati ma che, nella sua completezza, supera le 60 “testate”. Molti dei titoli utilizzati riprendevano quello di giornali italiani realmente esistenti anche per sfruttarne la popolarità e la diffusione che, in quest’ultimo caso andava da pochi numeri ad intere annate, a seconda dell’impegno dei militari che la producevano, dei Comandi che ne incoraggiavano la diffusione e, soprattutto, degli eventi bellici che imperversavano. Più che veri e propri giornali erano fogli singoli o doppi, in diversi casi anche manoscritti quando non c’era la possibilità di utilizzare una stampatrice. All’interno notizie ed articoli solitamente brevi con notizie rivolte ai lettori, in questo caso i soldati stessi e quindi: brevi racconti, notizie utili su come sopravvivere in trincea, riassettare le uniformi logore, affrontare il freddo e poi tante vignette satiriche sul nemico, sempre trattato da bamboccione e ricacciato oltre le linee nemiche, ma anche sugli stessi commilitoni. Dopo la disfatta di Caporetto nel 1917, questi giornali iniziarono anche a pubblicare incitamenti, consigli e notizie di vittorie su vari fronti. In questa prospettiva vennero pubblicati anche numeri unici commemorativi di ricorrenze patriottiche o eroismi individuali e collettivi. Non mancano inoltre, anche se in misura ridotta e frammentaria, i giornali stampati nelle provincie prima invase, poi irredente subito dopo la liberazione. Infine, fu importante il contributo di questi giornali per la diffusione di una lingua italiana comune tra i militari, di un giovane esercito nazionale quale quello italiano, che parlavano e scrivevano ancora nel proprio dialetto.D. Anche sul fronte austro-ungarico furono distribuiti i giornali?

R. La stampa austro-ungarica presenta due principali tipologie di giornali: quelli scritti nelle varie lingue dei diversi paesi riuniti sotto l’impero aburgico, che si rivolgevano principalmente alle popolazioni locali, e quelli redatti nella lingua ufficiale, quella tedesca, che avevano una più ampia diffusione nell’impero.

D. E tra le file degli Alleati?

R. Estremamente vasto è, invece, il panorama dei giornali stranieri con periodici di circa 60 paesi e redatti in più di 20 lingue. Sia i paesi dell’Intesa, sia i paesi neutrali, pubblicavano specifici periodici sulla guerra in corso. Non dimentichiamoci che la Grande Guerra fu la prima guerra che vide coinvolta, in maniera sistematica, la popolazione civile attraverso affondamenti di navi e bombardamenti di città, con la conseguente distruzione di monumenti, chiese ed opere d’arte. Un mondo intero in guerra che andava seguito e comunicato ed è in questo panorama che il giornalismo, attraverso i reporter, i fotografi, i cronisti, gli inviati di guerra conosce uno sviluppo notevole. Da ricordare, inoltre, la solidarietà nel mondo del giornalismo con l’aiuto offerto dalle testate dei paesi neutrali ai giornali di quei paesi sotto l’occupazione tedesca e austro-ungarica, come il Belgio e la Serbia. Tutto questo straordinario patrimonio, insieme ad altre importanti testimonianze (manifesti del prestito nazionale, volantini propagandistici, pubblicazioni commemorative, ecc.) si strutturò, già alla fine della guerra, grazie ad una capillare opera di conservazione che, nel caso specifico del Museo Centrale del Risorgimento, dette vita al fondo denominato “Fondo Guerra”. Oggi tutto questo materiale documentario è liberamente consultabile sul web, all’interno di un di un portale www.14-18.it, frutto di un progetto europeo avviato nel 2006 insieme all’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, alla Biblioteca Universitaria Alessandrina, e negli anni ampliatosi grazie alla partecipazione di altre istituzioni culturali civili e militari. Documenti indispensabili per studiare e conoscere oggi, a cento anni di distanza da quei fatti, la Prima guerra mondiale.

Le immagini dei giornali di trincea e dei periodici sono del Museo Centrale del Risorgimento